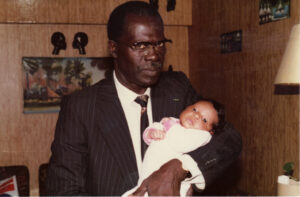

C’était mon beau-père

Sur un ton qui ne supportait aucune réplique, il m’avait demandé : « Vite, appelle une ambulance ! ». Il était à peine 10 heures en ce matin du samedi 13 septembre 1986. Je venais tout juste de revenir du petit bureau de poste de Champeaux où j’étais allé retirer une lettre recommandée. La veille, nous l’avions sorti de l’hôpital de Villeneuve Saint-Georges où il était en soins, depuis le mois de mai, quand sa femme et lui étaient rentrés précipitamment du Sénégal, précisément à cause de son état de santé. Le professeur qui le suivait nous avait dit en aparté : « Je préfère que vous le rameniez chez vous. Je crains qu’il ne puisse pas passer le week-end ; et je ne voudrais pas avoir à vous réveiller en pleine nuit pour vous apprendre qu’il est mort seul, dans son lit, comme un chien. Tout récemment, j’ai perdu moi-même mon père. J’étais heureux d’être à ses côtés et de lui tenir la main lorsqu’il a rendu son dernier souffle. Nous allons donc lui dire qu’il faut qu’il rentre à la maison se requinquer une quinzaine de jours, grâce à la bonne cuisine familiale, avant que nous n’attaquions la chimio. »

Nous avions scrupuleusement suivi les conseils du médecin, chef de service. Dans notre maison de Fouju, grâce à l’ordonnance qu’il nous avait délivrée, une bouteille d’oxygène attendait déjà le malade dans sa chambre afin de l’aider à mieux respirer. Cette nuit du vendredi à samedi fut pourtant cauchemardesque. Toutes les cinq minutes, comme s’il délirait déjà, il appelait sa femme : « Marie-Rose, Marie-Rose ! » pour les motifs les plus futiles, à telle enseigne que ma femme Fabienne et mon beau-frère Hubert durent se relayer inlassablement à ses côtés pour permettre à leur mère de se reposer un peu.

Lorsque je me suis réveillé, Fabienne m’a dit :

– Il ne délire pas ; il est, au contraire, très conscient de la gravité de son état. Vers trois heures du matin, alors que j’étais seule avec lui, il m’a confié, un triste sourire sur son visage fatigué : « Je vois deux corbeaux noirs sur le toit de la maison ; je sais que c’est moi qu’ils attendent pour le grand départ ».

Avant de partir pour le bureau de poste, j’étais passé le saluer dans la petite chambre et, feignant un reproche, je lui avais lancé :

– Papa, si tu fatigues ainsi ta femme, ce n’est pas seulement un malade que nous allons avoir sur les bras, mais deux !

Avec un pâle sourire, il m’avait rétorqué : « Ne t’inquiète pas, mon fils : il n’y en a plus pour longtemps ! ».

A mon retour, je ne fus donc pas surpris par la fermeté de sa requête. J’ai commandé l’ambulance qui est arrivée assez rapidement de Melun si l’on prend en compte que nous vivions à une quinzaine de kilomètres de la ville-préfecture. Avec ménagement, sous le regard apeuré de nos deux petits enfants âgés de neuf et deux ans à l’époque, mon beau-père y fut chargé sur un brancard, sa femme installée sur un siège escamotable, juste à ses côtés. Sirène hurlante, le véhicule prit la direction de l’hôpital de Villeneuve Saint-Georges situé à quelque quarante kilomètres. Au volant de ma Talbot Horizon, j’essayai de lui filer le train. Cela fonctionna à peu près tant que nous roulâmes sur les petits chemins de campagne ; mais, une fois sur la nationale 6, je fus irrémédiablement distancé ; n’étant pas un véhicule prioritaire, je me devais de respecter les feux rouges et autres stops afin de ne pas causer un accident.

Lorsque j’arrivai aux services des urgences de l’hôpital une demi-heure plus tard, je trouvai ma belle-mère, toute seule, effondrée sur un banc dans la salle d’attente. Elle me dit, en soupirant : « C’est fini : il a expiré dans l’ambulance avant que nous n’arrivions à l’hôpital. »

Je me dirigeai vers la pièce attenante qu’elle m’indiqua du doigt, sans vouloir y pénétrer elle-même. J’y trouvai mon beau-père étendu sur sa civière, les yeux grand ouverts comme si, jusqu’au bout, il avait voulu voir la mort en face. En pleurant à chaudes larmes, avec la paume de mes deux mains fermement pressées sur son beau visage de grand mandingue, je les lui refermai.

Et, comme dans un film, je revis tous ces temps forts qui avaient jalonné sa vie depuis qu’il avait pris sa retraite, à 55 ans, au mois de février de cette même année 1986. Peu de temps auparavant, il avait effectué une mission au Kenya pour le compte de son ministère. Ayant été pris de malaise à Nairobi, il avait été hospitalisé quelques jours et avait même dû subir une transfusion sanguine. De retour à Dakar, lorsque son état de santé a continué à empirer, sa femme a pensé, sans pour autant le lui dire, qu’on lui avait peut-être injecté le sang d’une personne contaminée par le sida. Au mois d’avril, comme il n’y avait toujours pas de rémission, Fabienne et moi avons convaincu le couple de vendre leur maison de la Sicap Liberté 5 et de venir s’installer définitivement en France ; mon beau-père pourrait y être assurément mieux suivi. Ils s’en remirent à nos conseils et bradèrent tous leurs biens dans l’urgence. L’homme que j’accueillis sur le tarmac de l’aéroport d’Orly, au pied même de la passerelle de l’avion en usant de ma carte professionnelle de police, n’était véritablement plus celui que j’avais connu. La dernière fois que je l’avais vu, c’était à Créteil, en octobre 1984, à l’occasion de la naissance de mon second fils Terence. A présent, il avait terriblement maigri et avait manifestement besoin de l’aide de sa femme, bien plus petite que lui, pour mettre un pied devant l’autre. Mais le regard était toujours le même, ce regard plein d’intelligence et de bonté.

Grâce aux relations de mon beau-frère, le Dr Félix Agbalika qui a aussitôt songé à la possibilité d’un cancer, il obtint rapidement un rendez-vous dans le service ad hoc de l’hôpital de Villeneuve Saint-Georges où la gravité de son état amena le professeur à décider immédiatement de son admission. Nous allions lui rendre visite tous les jours, généralement en fin d’après-midi. Ma belle-mère conduisait ma Talbot pour transporter Fabienne (qui n’avait pas encore le permis de conduire) et les petits depuis Fouju. Moi, je les rejoignais en prenant, à la gare de Lyon, le train de banlieue qui me faisait descendre à la gare de triage de Villeneuve Saint-Georges. A l’époque, j’avais déjà quitté mon poste de formateur à l’école nationale de police de Paris et, après avoir passé mon permis moto au titre de la Préfecture de Police, j’effectuais mon stage d’officier motocycliste à l’école de Rungis. Mon beau-père était très fier de cette nouvelle transition dans ma carrière et il le manifestait à tout un chacun. Nous, nous étions plutôt inquiets pour sa santé.

Au mois d’août, lorsque le diagnostic fut vraiment confirmé – un cancer du médiastin qui n’était pas surprenant chez le grand fumeur qu’il avait toujours été – il fut admis un temps à la Clinique du Val d’Or, à Saint-Cloud, pour y subir une intervention chirurgicale sans que les détails lui soient clairement communiqués. C’est lorsque le praticien intervenant nous donna la garantie qu’il avait ôté tous les tissus malades que sa femme se résolut à lui révéler qu’il était atteint d’un cancer, mais que le gros du danger était désormais écarté. Il eut alors ces mots : « Si je comprends bien, si j’étais resté à Dakar, je serais déjà mort ! ». Il revint à l’hôpital de Villeneuve Saint-Georges pour un suivi plus classique de sa maladie. L’espoir renaissait de nouveau dans nos coeurs.

Malheureusement, ce fut pour très peu de temps, car son état de santé commença de nouveau à se dégrader. Il n’avait pas d’appétit et s’affaiblissait de jour en jour. Face à cette situation inquiétante, sa femme eut recours à toutes sortes d’expédients. Je me souviens d’un charlatan sénégalais qui ordonna le sacrifice d’un mouton pour conjurer le mal. La bête fut égorgée dans notre garage et sa viande débitée pour être offerte en sacrifice aux nécessiteux. Je me souviens également d’un radiesthésiste que nous allâmes voir sur les conseils d’une amie d’enfance de Fabienne et qui officiait à son domicile sis dans une commune de l’Essonne. Mon beau-père ayant du mal à se déplacer, il exigea une photo récente de lui afin de pouvoir pratiquer utilement son art. Nous en avions heureusement une, prise chez un photographe de Melun, lorsque soulagés par l’intervention, mes beaux-parents songeaient à transformer leurs permis de conduire sénégalais en permis français. Un pendule dans une main tournoyant lentement au-dessus de la photo posée à plat sur sa table de travail, le radiesthésiste consultait frénétiquement de l’autre une grande planche anatomique. Au bout d’un moment qui me parut une éternité, l’air sombre, il nous déclara : « Je crains que vous ne veniez un peu tard ; le mal s’est aggravé dans son thorax et tous les organes vitaux sont atteints, en particulier les gros vaisseaux sanguins et lymphatiques. Je suis désolé : je ne peux rien faire ! ». J’ai été personnellement surpris par la précision de son diagnostic. Je l’ai été encore plus lorsqu’il refusa catégoriquement de nous faire payer le prix de sa consultation.

La dernière tentative désespérée de ma belle-mère fut d’envoyer son fils Hubert au Sénégal. Par un proche parent de son mari, elle avait entendu dire que vivait dans un village perdu de Casamance un sorcier qui venait à bout de toutes les maladies graves, y compris le cancer. A grands frais, mon jeune beau-frère fut dépêché sine die pour cette mission de la dernière chance. Je m’en fus le quérir lorsqu’il revint à Roissy par un vol de nuit, apportant dans ses bagages le gros flacon qui contenait le produit-miracle. Lorsque nous arrivâmes à l’hôpital de Villeneuve Saint-Georges, il était déjà minuit passé. Les ascenseurs du grand hall étant tous arrêtés pour une raison que j’ignore, nous dûmes grimper quatre à quatre les six étages par les escaliers de secours, sans rencontrer âme qui vive. Lorsque nous pénétrâmes dans sa chambre, mon beau-père ne dormait pas, comme s’il nous attendait. Nous l’aidâmes à se lever et, après l’avoir totalement déshabillé, nous l’avons lavé avec la préparation du guérisseur. Il se laissa faire, docilement ; mais je sentais confusément que lui-même n’y croyait plus. Après lui avoir remis son pyjama et installé de nouveau confortablement dans son lit, nous sommes repartis par le même chemin, toujours sans voir le moindre personnel médical. La preuve qu’il y aurait beaucoup à dire sur la sécurité dans les établissements hospitaliers…

Et voilà maintenant qu’il était bien mort ! Son calvaire, qui aura duré tout juste sept mois, ne lui aura pas laissé le temps de savourer, ne serait-ce qu’un court instant, sa retraite. Dans ces circonstances tragiques, sa veuve se montra incroyablement courageuse. D’elle-même, elle décida que la dépouille de son mari devait être rapatriée au Sénégal afin qu’il puisse reposer auprès de sa mère dans le cimetière de Ziguinchor, en Casamance. Lors de la levée du corps au funérarium de Villeneuve Saint-Georges pour le transporter à l’aéroport de Roissy, en dehors de la proche famille, il y eut très peu de monde. Mais, une fois arrivé à Dakar où la nouvelle du décès s’était répandue comme une traînée de poudre tant mon beau-père était connu et apprécié, il paraît que le spectacle fut impressionnant. Une foule immense s’était amassée à l’aéroport de Yoff ; et c’est suivi par un imposant cortège que le corbillard traversa la ville pour s’arrêter devant la maison familiale de la Zone B. De là, toujours en cortège, le cercueil fut acheminé par la route jusqu’à Ziguinchor ; ceci représente un trajet de plus de 400 kilomètres, incluant la traversée toujours éprouvante de la Gambie du fait des fastidieux contrôles douaniers et policiers.

Durant l’été 1996, à l’issue de ma mission de coopération de six années passées au Venezuela puis en Equateur, je me suis rendu durant une semaine au Sénégal. Cela faisait pratiquement vingt-deux années que je ne n’avais plus remis les pieds sur le continent africain, c’est-à-dire depuis mon départ pour la France en novembre 1974. En compagnie de ma mère et de mes deux jeunes frères Eric et Jocelyn, j’ai tenu à refaire la même route à bord de la voiture que j’avais louée pour la circonstance. Grâce aux explications détaillées de ma mère qui avait participé à l’expédition funèbre de 1986, j’ai pu revivre l’événement dans les moindres détails. A Ziguinchor, je me suis recueilli longuement sur la tombe de cet homme qui m’avait d’emblée octroyé sa confiance et qui n’avait pas hésité, un seul instant, à m’accorder la main de sa fille lorsque je la lui ai demandée en décembre 1975. Cet homme, que je vais enfin nommer, était Madické Kâ, né le 8 février 1931 dans cette même ville de Ziguinchor.

Les circonstances de la vie ont fait que Fabienne et moi sommes séparés depuis 1997. En parlant de vie, j’ai réussi à refaire la mienne, non sans mal, compte tenu de son adversité acharnée. Après le décès de son mari, ma belle-mère, qui n’avait pas beaucoup de ressources, vivra onze années sous mon toit avant que moi-même je ne me décide à partir de la maison. Elle est morte d’une crise cardiaque à Villeneuve d’Ascq, dans le nord, durant l’été 2007, et venait tout juste d’avoir 77 ans. Ma propre mère, avec qui elle s’entendait à merveille jusqu’à ma séparation d’avec sa fille, est décédée neuf années plus tard alors qu’elles étaient nées toutes deux en 1930.

Si j’ai décidé de narrer ces souvenirs aujourd’hui, c’est pour que toutes ces personnes que j’ai aimées et respectées ne sombrent pas dans l’oubli. Et me réjouit fortement l’idée que, de là où elles sont, elles savent que je continue de penser à elles chaque jour.

Plaisir, 13 septembre 2017